日本には古くから妖怪文化がある。その中でも「河童(かっぱ)」は、特に知名度が高く、子どもにも親しまれている存在だ。

一方で、川で人を引き込む恐ろしい一面もあり、地方によって描かれ方も大きく異なる。

ここでは、河童がどのように生まれ、どのように語られてきたのかを解説しながら、有名なことわざ「河童の川流れ」の意味や背景にも触れていきますので最後までお付き合いください。

河童とは何か?

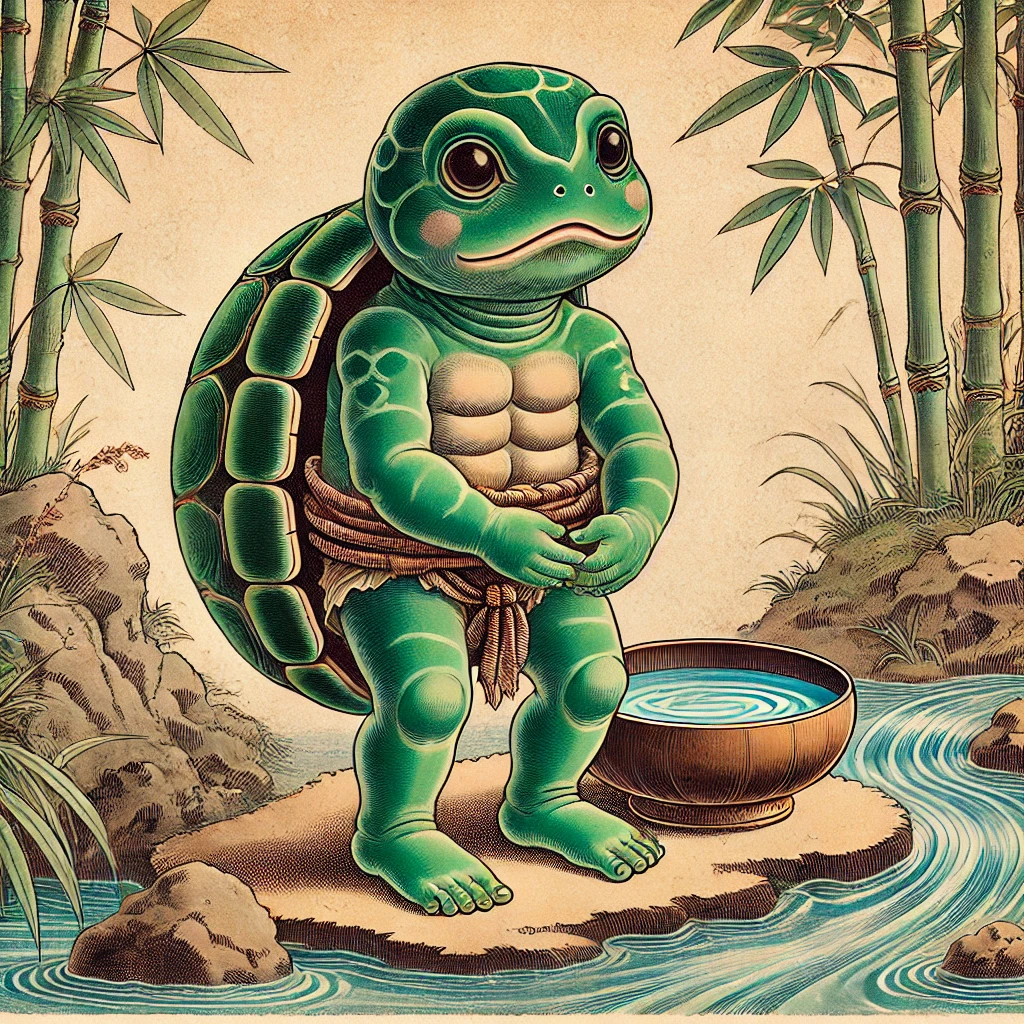

河童は、日本各地の川や池、沼などの水辺に棲むとされる妖怪である。

一般的な特徴としては、以下のような姿が伝えられている。

- 背中にカメのような甲羅

- 頭に皿状のくぼみ(皿)を持ち、水が入っている

- 手足には水かきがある

- 好物はキュウリ

- 相撲が好きで、人間に勝負を挑むことがある

人間に悪戯を仕掛けたり、川に引きずり込んだりする怖い存在として語られる一方で、礼儀正しく、約束を守る性格を持つという説もある。こうした“善悪の両面性”が、河童の大きな特徴と言えます。

河童の起源と背景

河童のルーツにはいくつかの説があります。

一つは、中国の水神「水虎(すいこ)」が日本に伝わり、土着の水霊信仰や川の神と融合して生まれたというもの。

もう一つは、川で亡くなった人々の霊を説明するために作られたという説。

特に、溺死者や水葬の文化があった地域では、河童が「水の中に潜む死の象徴」として語られてきた可能性があります。

江戸時代に入ると、河童は書物や浮世絵に頻繁に登場するようになり、滑稽さや親しみやすさも加わり、庶民の間で広く定着した存在になっていきました。

地域ごとに異なる河童の伝承

日本各地には、独自の河童伝承が存在します。

名称や性格にも差があり、地域の自然環境や文化が強く反映されている。

- 九州(福岡・佐賀など)

「ガラッパ」や「カワッパ」と呼ばれ、子どもや馬を水に引きずり込む恐ろしい存在として恐れられていた。一方で、水の神や農業の守り神として祀られている例もある。 - 東北地方

雨乞いや水神信仰と結びついた河童が多く、龍神やミズチのような存在と重なっている。畏怖と感謝の対象だったことがうかがえる。 - 関東地方

相撲を好む河童の話が多く、人間と勝負するが、負けると礼を尽くして帰っていくといったエピソードもあり、妖怪でありながら、どこか人間的な一面がある。

これらの伝承は、河童が単なる怪異ではなく、水という自然と人間の関係性を象徴する存在だったことを示していると考えられます。

河童に込められた教訓的な意味

私は、河童は、特に子どもに対する警告として使われることが多かったと考えています。

「川で遊びすぎると河童に連れていかれる」と言い聞かせるのは、単なる脅しではありません。

昔は川遊び中の事故が多く、水の危険性を子どもに伝える手段として、河童という存在が活用されていたのではないかと思います。

また、「尻子玉(しりこだま)」という架空の臓器を人間の体から抜き取るという話も有名で、これは、川で死亡した人の死因や死体の状態を民間で説明するためのひとつの物語と考えられている。

このように、河童には“自然への警戒心”や“命の重さ”を伝えるための教訓的な機能があったように思えます。

「河童の川流れ」の意味と由来

河童を用いたことわざに『河童の川流れ』という言葉があります。

「河童の川流れ」ということわざは、「その道の達人でも、時には失敗することがある」という意味で使われ、泳ぎや水に関してはプロフェッショナルであるはずの河童が、まさか川に流されるとは──という逆説的なユーモアを含んだ表現になっています。

この言葉は江戸時代頃にはすでに使われていたとされ、当時の職人や武士の間でも「慢心するな」「油断するな」という意味で受け入れられていたとのことです。

現代でも、「専門家でもミスはある」「人は誰でも失敗する」という普遍的な教訓として、会話やビジネスの場でもよく使われていますよね。

現代の中の河童

そして今日、河童は妖怪というより“キャラクター”として定着しつつあるように思えます。観光地ではマスコットとして使われ、絵本やアニメなどにも頻繁に登場する。岩手県の遠野市や、福岡県の小郡市などでは、地域振興の一環として河童伝説を活かしたまちづくりも行われている。

ただし、その表層的な可愛さだけでなく、本来の「自然に対する畏れ」や「命を守る知恵」といった要素も忘れてはならず、人間と自然との距離感が揺らぐ今だからこそ、河童の存在はあらためて注目していくべき存在であると言えます。

まとめ

河童は、単なる昔話の妖怪ではなく、水の危険性や自然への畏れ、そして人間社会における教訓を背負った存在だった。地域によって姿や性格が異なるのは、その土地土地で河童が“現実の問題”と結びついて語られていた証拠だと考察します。

ことわざ「河童の川流れ」は、人の弱さや失敗を受け入れる知恵を表すものでもあり、妖怪は消えたわけではなく、形を変えて今も、私たちの暮らしの中に息づいているのかもしれません。